www.multiplot.wordpress.com

Nosso primeiro especial, sobre o gênero mais delicioso do cinema, já está no ar.

Anuncio, portanto, que fecho este espaço e publico tudo por lá a partir de hoje.

Abraço e até.

sábado, 17 de maio de 2008

terça-feira, 13 de maio de 2008

New Rose Hotel (Abel Ferrara, 1998)

Ferrara trancou New Rose Hotel em um universo desparametrizado, moderno-futurista e de energia corporativa, mas seguindo uma espécie de cinema tão improvável quanto pessoal, sempre conduzida por obsessões e fortalecida em torno da tenuidade da imagem, tão frágil e inconcreta quanto à encenação dilatada por entre as relações pessoais deste jogo de enganação sem meios e sem fins. E é impressionante como o fato de se passar quase todo – ou todo mesmo – entre quatro paredes transforma cada milésimo de segundo filmado em uma imagem de significado ofuscado, não apenas pela própria natureza duvidosa das ações que constituem as nuances de interesses e de gradação de poder das três personagens principais em suas inter-relações – Christopher Walken, genial como sempre, junto do misterioso Willem Dafoe, o centro de New Rose Hotel – ou seria New Rose Hotel o centro de Willem Defoe? – e Asia Argento, a sensualidade em pessoa e a prova de que o forte de Dario nem era o cinema, era a procriação – como também pelo fato de reproduzir conscientemente a submersão do filme em um universo incomum, porém jamais deduzido – a não ser através de pequenas nuances, que normalmente fundamentam o discurso de dúvida por sobre a imagem que Abel sutilmente constrói através da captação de ações com os mais diversos meios visuais.

Ferrara trancou New Rose Hotel em um universo desparametrizado, moderno-futurista e de energia corporativa, mas seguindo uma espécie de cinema tão improvável quanto pessoal, sempre conduzida por obsessões e fortalecida em torno da tenuidade da imagem, tão frágil e inconcreta quanto à encenação dilatada por entre as relações pessoais deste jogo de enganação sem meios e sem fins. E é impressionante como o fato de se passar quase todo – ou todo mesmo – entre quatro paredes transforma cada milésimo de segundo filmado em uma imagem de significado ofuscado, não apenas pela própria natureza duvidosa das ações que constituem as nuances de interesses e de gradação de poder das três personagens principais em suas inter-relações – Christopher Walken, genial como sempre, junto do misterioso Willem Dafoe, o centro de New Rose Hotel – ou seria New Rose Hotel o centro de Willem Defoe? – e Asia Argento, a sensualidade em pessoa e a prova de que o forte de Dario nem era o cinema, era a procriação – como também pelo fato de reproduzir conscientemente a submersão do filme em um universo incomum, porém jamais deduzido – a não ser através de pequenas nuances, que normalmente fundamentam o discurso de dúvida por sobre a imagem que Abel sutilmente constrói através da captação de ações com os mais diversos meios visuais.Mas o controle sobre este universo não poderia ser mais seguro, mesmo com toda a incompreensão que brota de um conjunto de medidas tão simples – a ação praticamente inexiste em New Rose Hotel; o que interessa mesmo são a imagem e a superfície em carência de profundidade. E, embora escolha certas prioridades, cada novo tema proposto em diálogo concede aos rumos uma incerteza ainda maior, mesmo que nada seja tão desconcertante quanto à maneira como Ferrara finalmente explicita seus interesses com a desfragmentação lenta e misteriosa daquela pequena realidade. Aliás, poucas coisas são tão imprevisíveis quanto descobrir que New Rose Hotel atinge o ápice no momento em que finalmente parecia desenhar um princípio material para a ação, mesmo que tudo aquilo que havia sido construído antes tivesse uma resolução – que mais parecia um reinício, nova motivação – em funcionamento. Alguns podem considerar auto-indulgência, como bem comprova a falta de simpatia do público para com o filme – nota 4 no IMDB, pouca exibição no cinema na época [nem passou no Brasil], etc., mas parece muito mais um equívoco de interpretação – e o filme é o maior culpado mesmo, já que a todo o tempo brinca com a leitura das imagens e nem se importa de pedir desculpas.

Porque, a partir do momento em que Dafoe adentra aquela simbólica janela dum quarto de um mísero hotel chamado New Rose, procurando o último refúgio e à espera de ser descoberto por seus perseguidores, quando finalmente chega ao ponto-limite, Ferrara mostra que seu filme, no ápice, no clímax, vai andar pra trás. Sinceramente, é coisa que eu nunca havia visto antes, e não se pode negar que há um grande tormento em perceber que a linearidade da estória alcança um tom de ciclicidade completamente irreversível, que elimina qualquer resquício de continuidade. Ferrara se livra do presente e do futuro e concentra os últimos 30 minutos no mais puro estado preterital, não meramente do personagem, como também do espectador, que passa a reviver junto dele tanto os momentos filmados quanto aqueles que foram sobrepostos pelas elipses temporais dos principais encontros anteriores – mas que, em suma, eram sabidos, embora incompreendidos -, menos numa busca de julgar os porquês, mais como forma de esclarecer que o próprio filme jamais fez uso da imagem completamente cristalina, seja ela física [e os constantes slowmotions alienígenas, além das próprias filmagens diegéticas, sob câmeras de vigilância e etc, dão o tom certeiro] ou especificamente substancial, o que, aliás, deixa o mistério em torno da prostituta ainda mais acentuado.

Se algum filme feito nos últimos 20 anos for tão bom quanto New Rose Hotel, por favor, me avisem.

Marcadores:

abel ferrara,

década de 1990,

new rose hotel

segunda-feira, 12 de maio de 2008

Novo Projeto

Pras almas - penadas ou não - que lêem este espaço.

Ontem - e justo no dia do meu aniversário - eu e alguns amigos inauguramos um novo espaço, que se não começou do jeito que queriamos, devido a imprevistos, tentará galgar lentamente um lugar dentro do universo dos blogs - construir um site ficou realmente inviável.

Além da ajuda óbvia pra divulgação, peço que dêem uma passada por lá sempre que puderem. A equipe ainda não está bem definida, e como começamos ontem, também tem pouco material, mas com o tempo vamos engordando mais o arquivo e colocando no ar coisas que já temos em vista.

O endereço é www.multiplot.wordpress.com.

That's it.

domingo, 11 de maio de 2008

Cupido é Moleque Teimoso (The Awful Truth; Leo McCarey, 1937)

Poupando elogios ao maior ator de todos os tempos, The Awful Truth é uma delícia. Produto típico da ‘screwball comedy’ recheado de momentos hilários e um desfecho muito bonito. E a direção de McCarey, além de dar ritmo, tem algumas soluções visuais ótimas, bastante inventivas – repetidas depois, mas que se foda. Grande filme.

Poupando elogios ao maior ator de todos os tempos, The Awful Truth é uma delícia. Produto típico da ‘screwball comedy’ recheado de momentos hilários e um desfecho muito bonito. E a direção de McCarey, além de dar ritmo, tem algumas soluções visuais ótimas, bastante inventivas – repetidas depois, mas que se foda. Grande filme.

Marcadores:

cary grant,

comédia,

cúpido é moleque teimoso,

década de 1930,

leo mccarey,

romance,

screwball comedy

Tragam-Me a Cabeça de Alfredo Garcia (Bring Me the Head of Alfredo Garcia; Sam Peckinpah, 1974)

À época das filmagens de Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia, todos já conheciam Peckinpah como um bêbado chato e irresponsável, que estourava orçamentos e prolongava o período de produção dos filmes. O estigma acabou fechando-lhe as portas dos grandes estúdios, fazendo com que partisse para o México e trabalhasse com uma equipe toda de chicanos. O resultado dessa aventura é uma das mais sinceras e amargas obras-primas de um dos grandes gênios do cinema, que transgride em sua visão temas como a cobiça, o tédio, o amor, o sonho, o remorso, a vingança e o senso de justiça de um homem que se reconhece sem direção.

À época das filmagens de Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia, todos já conheciam Peckinpah como um bêbado chato e irresponsável, que estourava orçamentos e prolongava o período de produção dos filmes. O estigma acabou fechando-lhe as portas dos grandes estúdios, fazendo com que partisse para o México e trabalhasse com uma equipe toda de chicanos. O resultado dessa aventura é uma das mais sinceras e amargas obras-primas de um dos grandes gênios do cinema, que transgride em sua visão temas como a cobiça, o tédio, o amor, o sonho, o remorso, a vingança e o senso de justiça de um homem que se reconhece sem direção.Inegavelmente, uma miscelânea tipicamente peckinpahkiana, permeada com um clima de desolação opressivo através de uma jornada pessimista e recheada com alguns dos momentos de maior intensidade de sua filmografia. Poucas coisas são tão tocantes quanto ver o casal debaixo daquela árvore traçando planos para o futuro, na mesma intensidade em que outras poucas são tão cruéis quanto o rastro de morte que o protagonista, em atuação fora de série de Warren Oates [que praticamente jamais tira aquela porra de óculos escuros, e que eram do Peckinpah, aliás – metalinguagem das grandes], deixa pra fazer valer seu código de honra.

Sem tempo pra maiores comentários, mas é sensacional.

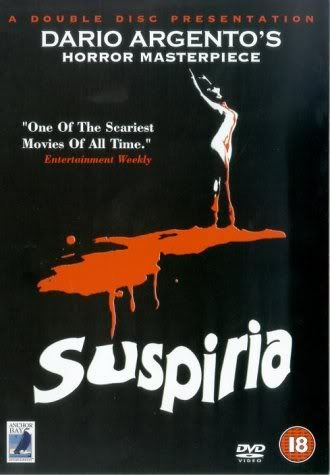

Suspíria (Dario Argento, 1977)

Um grande exemplo de vitória da forma sobre o conteúdo, num surto absurdo de variação de cores que, em certos momentos, chegam a adquirir caráter quase lisérgico em sua participação imprescindível na composição atmosférica. A grande sacada de Suspíria é abusar da soturnidade que o conceito de universo-fechado garante à mansão onde são desenvolvidos os principais fatos, transformando a escola em uma caixinha de música macabra e embalada pela trilha-sonora genial dos ‘Goblins’, praticamente a mãe desse potencial todo, junto da direção de arte quase plástica de tão exagerada – o que, no caso, fica como um grande elogio – que dá vida à imaginação interminável do Argento ao construir soluções visuais surpreendentes a todo o momento.

Um grande exemplo de vitória da forma sobre o conteúdo, num surto absurdo de variação de cores que, em certos momentos, chegam a adquirir caráter quase lisérgico em sua participação imprescindível na composição atmosférica. A grande sacada de Suspíria é abusar da soturnidade que o conceito de universo-fechado garante à mansão onde são desenvolvidos os principais fatos, transformando a escola em uma caixinha de música macabra e embalada pela trilha-sonora genial dos ‘Goblins’, praticamente a mãe desse potencial todo, junto da direção de arte quase plástica de tão exagerada – o que, no caso, fica como um grande elogio – que dá vida à imaginação interminável do Argento ao construir soluções visuais surpreendentes a todo o momento.Os 15 minutos iniciais, aliás, podem ser considerados facilmente como um dos melhores, senão o grande momento artístico do diretor, em especial naquela seqüência de morte obraprimística que encerra o prólogo e deixa o espectador aceso e sedento por mais. Uma pena, portanto, que esse ‘mais’ demore tanto a chegar, e no final a principal característica do Argento, que são as mortes bem elaboradas e sangrentas, são deixadas de lado em detrimento à construção de uma estória boba de bruxaria– e eu tenho um problema muito sério com bruxas; não consigo me impressionar/envolver nem um pouco com o tema - embora ele gere, em Suspíria, pelo menos uma sacada absolutamente sensacional, que é a amiga morta da protagonista ser ressuscitada pra matá-la.

Mesmo assim, um ótimo filme, em especial pelo visual e pela mistura bem interessante de diferentes formas de se conseguir um momento de tensão, vagando referencialmente entre elementos de Os Inocentes, como a utilização do espaço e do vazio para transmitir insegurança e pavor – o ápice disso é o cego isolado naquela imensidão negra antes de ser assassinado pelo cachorro -, até Os Pássaros, nessa mesma seqüência, com a subjetiva acompanhando o campo de visão de um pássaro, entre muitas outras – vai de Hitchcock a De Palma, como faz habitualmente, em questão de segundos, além de abusar de diversos clichês do gênero. Mas não dá pra sair plenamente satisfeito, já que Suspiria tinha potencial de sobra pra ser a grande obra-prima do Argento, e a oportunidade é desperdiçada por bobagem. Uma pena.

Marcadores:

dario argento,

década de 1970,

horror,

suspense,

suspiria

sábado, 10 de maio de 2008

Os Chefões (The Funeral; Abel Ferrara, 1996)

Os Chefões pode insinuar, em alguns momentos, um diálogo fácil com outros filmes sobre a máfia, como O Poderoso Chefão e Era Uma Vez na América, mas não recordo de ter visto em algum outro filme um desejo tão intenso de dilacerar os dilemas morais e as fraquezas dos ‘homens de preto’ do submundo do crime como Ferrara o faz neste conto fúnebre de natureza vingativa. É um filme muito, muito simples, que se faz complexo justamente pela crueza que utiliza para retratar o desmorono instantâneo que uma tragédia anunciada proporciona numa família clássica das relações mafiosas – instituição base de muitos filmes do gênero.

Os Chefões pode insinuar, em alguns momentos, um diálogo fácil com outros filmes sobre a máfia, como O Poderoso Chefão e Era Uma Vez na América, mas não recordo de ter visto em algum outro filme um desejo tão intenso de dilacerar os dilemas morais e as fraquezas dos ‘homens de preto’ do submundo do crime como Ferrara o faz neste conto fúnebre de natureza vingativa. É um filme muito, muito simples, que se faz complexo justamente pela crueza que utiliza para retratar o desmorono instantâneo que uma tragédia anunciada proporciona numa família clássica das relações mafiosas – instituição base de muitos filmes do gênero.O filme se passa no dia do funeral de um dos três irmãos, assassinado, e segue pontuado por fragmentos do passado e do presente que abandonam integralmente a visão romântica da máfia, instalando a fragilidade sentimental e ambígua em meio às relações de conflito interno e externo – que em momentos se unem para finalmente por à prova a explosão individual e coletiva em conseqüência da descrença da qual bebem as duas figuras centrais, os personagens de Christopher Walken [sublime, perfeito, como sempre – aliás, ainda acho que esse rosto foi moldado, não pode ter nascido pronto. Uma face e um olhar que comunicam tudo] e Chris Penn.

E é realmente indescritível a sensação que alguns dos momentos-chave provocam, num embrulho de fúria e remorso, sempre embalado pela dor que os ambientes escuros e os enquadramentos feios e fechados conseguem brilhantemente aproximar de quem vê. Duas seqüências, aliás, estão entre as que eu mais gosto de todo o gênero, respectivamente a do embate entre Walken e o rapaz que assassinou seu irmão, exemplo perfeito daquilo que eu disse há pouco sobre a expressão do ator, e o momento em que Chris Penn chega bêbado em casa e entra em conflito com a esposa. Penoso e arrepiante.

Revisto, esse filme de Ferrara ficou ainda mais genial.

Marcadores:

abel ferrara,

década de 1990,

família,

gângster,

máfia,

os chefões,

the funeral,

vingança

O Pássaro das Plumas de Cristal (Dario Argento, 1969)

Um Blow Out muito piorado, com alguns bons momentos - sendo o principal deles a cena da loirosa sozinha no apartamento espreitada pelo assassino, de uma tensão incrível. Mas é bem mal resolvido, embora visualmente caprichado e recheado com as principais obsessões do Argento. O legítimo rascunho e o mais Hitchcock dos Argentos - legal os dois estremos da filmografia dele serem decisivamente ligados a De Palma e Hitchcock, respectivamente. Diz muito sobre o cinema.

Um Blow Out muito piorado, com alguns bons momentos - sendo o principal deles a cena da loirosa sozinha no apartamento espreitada pelo assassino, de uma tensão incrível. Mas é bem mal resolvido, embora visualmente caprichado e recheado com as principais obsessões do Argento. O legítimo rascunho e o mais Hitchcock dos Argentos - legal os dois estremos da filmografia dele serem decisivamente ligados a De Palma e Hitchcock, respectivamente. Diz muito sobre o cinema.

Marcadores:

assassinato,

dario argento,

década de 1960,

giallo,

o pássaro das plumas de cristal

O Assassino da Furadeira (Abel Ferrara, 1979)

Duma convergência entre Taxi Driver, Repulsion, O Inquilino, Sex Pistols e uma poça de vômito ensangüentado, nasceu O Assassino da Furadeira, primeira obra[prima] de Ferrara e facilmente um dos filmes mais retardados, toscos, vagabundos e injustiçados do mundo. É uma coisa extremamente bizarra, doentia, caótica, mas tão genial quanto incompreendida. Parte mais ou menos do mesmo ponto que o filme de Scorsese, inclusive sendo pontuado com diversas referências e subversões a elementos/frases/cenas populares dele, mas tem diferenças determinantes.

Duma convergência entre Taxi Driver, Repulsion, O Inquilino, Sex Pistols e uma poça de vômito ensangüentado, nasceu O Assassino da Furadeira, primeira obra[prima] de Ferrara e facilmente um dos filmes mais retardados, toscos, vagabundos e injustiçados do mundo. É uma coisa extremamente bizarra, doentia, caótica, mas tão genial quanto incompreendida. Parte mais ou menos do mesmo ponto que o filme de Scorsese, inclusive sendo pontuado com diversas referências e subversões a elementos/frases/cenas populares dele, mas tem diferenças determinantes.Aliás, praticamente tudo, já que, enquanto Taxi Driver apresenta uma visão burguesa e distante da marginalidade metropolitana, refletida sempre através dos olhos de Travis, uma peça descolada da engrenagem social que acaba poupando o espectador do contato direto, The Driller Killer tem como protagonista alguém que faz parte da escória – um artista plástico falido que participa intensamente da porra-louquice do submundo de drogas, putarias, shows de rock/punk e tudo mais que dá vida ao universo esquizofrênico desejado por Ferrara.

O filme aborda a entrada do homem em uma corrida transloucada em direção ao inferno, um processo gradativo de estado de loucura proporcionado pelo sufoco das dificuldades encontradas na sociedade moderna – falta de grana e de autocontrole, principalmente, o que acarreta todo o resto, no fim - que culmina no surto absoluto exteriorizado através de uma série de assassinatos cometidos com uma furadeira. Nada de justiça com as próprias mãos, porque ninguém é herói. O negócio aqui é piração completa, gosto por sangue em estado de demência.

E é um filme todo errado, amador, trabalho de iniciante mesmo – mas que tem muito a dizer e provocar, e acaba somente ganhando com o charme de toda a tosquidade provocada pela falta de estrutura narrativa, de grana – foi filmado ao custo de 20 mil dólares -, de sanidade. Não existe coerência, ritmo ou qualquer desejo de facilitar a fluência da estória – que nem existe também, na realidade -, algo que pode ser facilmente constatado devido ao fato de quase metade do filme ser composto de clipes da banda punk – em bares, apartamento de ensaio, o que for - dos vizinhos do protagonista – que, aliás, é interpretado pelo próprio Ferrara, um doente em potencial.

Mas nitidamente tudo não passa de uma brincadeira sem qualquer pretensão a não ser a provocação, psicológica e física, que ainda tem uns lances geniais de inversão de expectativa – ou de simbologias mesmo -, como numa das últimas cenas, em que uma musiquinha de ninar toca e, junto de sua expressão levemente feliz, dá a entender que o protagonista está sonhando algo bonito, mas na realidade imagina-se banhando no sangue de uma de suas vítimas – isso poucos momentos antes daquele final ainda mais genial, com a tela toda em vermelho e a garota deitando na cama com o namorado depois do banho, sem saber que ele está morto, e chamando ele carinhosamente prum amasso.

E o cara, um ferrenho incinerador do catolicismo, ainda aproveita pra brincar com certos elementos da igreja através de pequenas referências que, em muitos momentos, dão um tom cômico impagável ao filme – a primeira cena se passa numa igreja, com um mendigo tentando pegar a mão dele; o primeiro contato com uma furadeira acaba resultando em ele fazendo furos numa porta evocando o sinal-da-cruz, a pedido involuntário de sua amiga; numa das mortes ele ‘crucifica’ um mendigo numa parede furando suas mãos, clara alusão a Cristo; etc. – mas sem a densidade que traria em seus filmes seguintes.

O engraçado, aliás, é que, mesmo sendo um 'fracasso' até atualmente – o diretor já não é muito bem visto normalmente pelo público em geral, e esse é visto como seu filme mais podre -, O Assassino da Furadeira ainda serviu de base pra muitos slashers dos anos 80’, principalmente uma das maiores merdas que já filmaram, que se eu não me engano se chama Massacre, seco assim – é um filme que tem como protagonista um maníaco que foge do hospício e mata mulheres com... uma furadeira, mas a coisa é tão ruim que chega a dar pena de quem fez.

E ainda tem o lance do coelho morto, vindo de Repulsa ao Sexo, que o Ferrara retalha e depois fica mandando beijo pro olho dele, e das mortes geniais, principalmente dos mendigos, perfurados e estraçalhados sem dó – e depois de meter a broca na cabeça de um, inclusive, o maluco ainda dá beijo na testa também, haha -, e das delirantes variações visuais, como o uso das lentes vermelhas, o letreiro ‘this film should be played LOUD’ abrindo o filme, os enquadramentos esquizos e a montagem caótica, a utilização da cenografia decadente – mais uma referência a Polanski – quase como personagem, cheia de ambientes sujos, podres, velhos, cheirando a merda - dá até pra sentir do lado de cá -, com tudo isso aliado aos efeitos sonoros deturpados e alucinatórios e deixando o filme sempre com um tom de freneticidade absurdo.

Enfim. Sensacional. Um catalisador visceral perfeito das sensações que o movimento punk despertou e da influência disso na sociedade e dela no individuo, praticamente mutante, num filme completamente fora de qualquer padrão.

Marcadores:

abel ferrara,

assassinato,

década de 1970,

driller killer,

loucura,

morte,

o assassino da furadeira,

violência

quinta-feira, 8 de maio de 2008

Laura (Otto Preminger, 1944)

Fantástica a maneira como Preminger desenvolve seu tratado sobre a obsessão, oportunamente acobertado por uma trama típica de crime noir. E o mais curioso, muito além da inventividade de se repartir o tema sobre três personagens diferentes, armando, assim, um quadro interminável de possibilidades e gradações para estender a brincadeira, partindo da necrofilia ao ciúme em questão de um corte, fica por conta do tom completamente distante de qualquer prejulgamento que conduz desde o princípio a pequena odisséia daqueles três homens – cuja inter-relação jamais deixa de soar misteriosa. Aliás, é muito estranha a forma de Laura, que até a primeira reviravolta impressiona pelo distanciamento que o diretor mantém da ação e, principalmente, pela cadência incomum. É de uma frieza e lentidão mais do que atípicas, até para um filme policial – inclusive para um Preminger, que em Anjo ou Demônio?, pra ficar em uma referência próxima, constrói um melodrama de conteúdo relativamente semelhante e esteticamente – e também no ritmo – muito diferente. Mas tudo não passa de um jogo; brincadeira de identidade. E nem preciso dizer o quanto é sensacional vermos uma personagem ser montada em fragmentos e ter pulso completo antes mesmo de cruzar a tela pela primeira vez. Aliás, quando Laura finalmente adentra a misteriosa cena do crime, numa seqüência que beira o pesadelo operístico, a ‘surpresa’ consegue transmitir uma sensação de perplexidade totalmente inversa. Parece que ela esteve ali o tempo todo – herança, talvez, daquele quadro maldito que ajuda o protagonista a exteriorizar sua crescente obsessão, ou talvez da própria mística em torno da personagem, que faz parte de cada linha de diálogo recitada nas cenas anteriores.

Fantástica a maneira como Preminger desenvolve seu tratado sobre a obsessão, oportunamente acobertado por uma trama típica de crime noir. E o mais curioso, muito além da inventividade de se repartir o tema sobre três personagens diferentes, armando, assim, um quadro interminável de possibilidades e gradações para estender a brincadeira, partindo da necrofilia ao ciúme em questão de um corte, fica por conta do tom completamente distante de qualquer prejulgamento que conduz desde o princípio a pequena odisséia daqueles três homens – cuja inter-relação jamais deixa de soar misteriosa. Aliás, é muito estranha a forma de Laura, que até a primeira reviravolta impressiona pelo distanciamento que o diretor mantém da ação e, principalmente, pela cadência incomum. É de uma frieza e lentidão mais do que atípicas, até para um filme policial – inclusive para um Preminger, que em Anjo ou Demônio?, pra ficar em uma referência próxima, constrói um melodrama de conteúdo relativamente semelhante e esteticamente – e também no ritmo – muito diferente. Mas tudo não passa de um jogo; brincadeira de identidade. E nem preciso dizer o quanto é sensacional vermos uma personagem ser montada em fragmentos e ter pulso completo antes mesmo de cruzar a tela pela primeira vez. Aliás, quando Laura finalmente adentra a misteriosa cena do crime, numa seqüência que beira o pesadelo operístico, a ‘surpresa’ consegue transmitir uma sensação de perplexidade totalmente inversa. Parece que ela esteve ali o tempo todo – herança, talvez, daquele quadro maldito que ajuda o protagonista a exteriorizar sua crescente obsessão, ou talvez da própria mística em torno da personagem, que faz parte de cada linha de diálogo recitada nas cenas anteriores.O resultado de tudo isso é o responsável pelo aprisionamento de Laura a um universo distante de todo o cinema realizado até então. Mas é explicável. Um filme romântico que jamais vê o amor de forma romântica, nem mesmo pra tentar fundamentar um sentido oposto, não se permite encaixar em nada. Ao contrário da abordagem de Preminger, fria como uma noite de inverno suíço, Laura é a subversão de todo e qualquer sentimento. Um filme feito do avesso.

Marcadores:

década de 1940,

laura,

necrofilia,

noir,

obsessão,

preminger,

romance

quarta-feira, 7 de maio de 2008

Onde os Fracos Não Têm Vez (Joen & Ethan Coen, 2007)

Com certo atraso, mas foi. E é o filme da década, além de um dos trabalhos mais bem acabados que eu já vi. É perfeito. Montagem estupenda; fotografia em tons áridos, mas abusando dos contrastes – e com utilização fenomenal das sombras da noite como mecanismo de suspense -; cadência impecável, praticamente musicada, lenta, mas sempre fluente [em alguns momentos chega a lembrar Hawks, tamanha é a precisão – em especial a dobradinha Rio Bravo/El Dorado]; manipulação de tensão sem igual, com a música ou com a não utilização dela – o silêncio nunca foi tão inquietante. Genial o lance dos hotéis, representantes da transição social tanto quanto o filme fundamenta a ciclicidade da corrosão moral [que tem na cena do acidente um microcosmo indestrutível], servindo ainda de palco para alguns das seqüências mais extraordinárias do cinema contemporâneo. E é curioso como o grande motivo para a existência do filme [a perseguição do assassino metódico e doentio ao homem que pegou a maleta de dinheiro] vai enxutando conforme o tempo passa, transformando-se em peça quase sem importância no terceiro ato – um exemplo brilhante de como se concluir um filme destruindo o clímax, ao invés de intensificá-lo. E os ‘brôs’ ainda pontuam a jornada com aqueles toques bem pessoais de humor deslocado de seu próprio universo e, ao mesmo tempo, sendo base de tudo. Chega ao nível de sarcasmo doloroso, implícito, porém indissolúvel das imagens. Sem contar que possui o vilão mais maldoso do cinema, o mais onipresente.

Com certo atraso, mas foi. E é o filme da década, além de um dos trabalhos mais bem acabados que eu já vi. É perfeito. Montagem estupenda; fotografia em tons áridos, mas abusando dos contrastes – e com utilização fenomenal das sombras da noite como mecanismo de suspense -; cadência impecável, praticamente musicada, lenta, mas sempre fluente [em alguns momentos chega a lembrar Hawks, tamanha é a precisão – em especial a dobradinha Rio Bravo/El Dorado]; manipulação de tensão sem igual, com a música ou com a não utilização dela – o silêncio nunca foi tão inquietante. Genial o lance dos hotéis, representantes da transição social tanto quanto o filme fundamenta a ciclicidade da corrosão moral [que tem na cena do acidente um microcosmo indestrutível], servindo ainda de palco para alguns das seqüências mais extraordinárias do cinema contemporâneo. E é curioso como o grande motivo para a existência do filme [a perseguição do assassino metódico e doentio ao homem que pegou a maleta de dinheiro] vai enxutando conforme o tempo passa, transformando-se em peça quase sem importância no terceiro ato – um exemplo brilhante de como se concluir um filme destruindo o clímax, ao invés de intensificá-lo. E os ‘brôs’ ainda pontuam a jornada com aqueles toques bem pessoais de humor deslocado de seu próprio universo e, ao mesmo tempo, sendo base de tudo. Chega ao nível de sarcasmo doloroso, implícito, porém indissolúvel das imagens. Sem contar que possui o vilão mais maldoso do cinema, o mais onipresente.E não, não é o Barden. É o dinheiro.

Obra-prima.

TOP dos Coen

01. Onde os Fracos Não Têm Vez (No Country For Old Man, 2007)

02. Bartos Fink (Barton Fink, 1991)

03. O Homem Que Não Estava Lá (The Man Who Wasn't There, 2001)

04. O Grande Lebowski (The Big Lebowski, 1997)

05. Gosto de Sangue (Blood Simple, 1984)

06. Ajuste Final (Miller's Crossing, 1990)

07. Fargo (Fargo, 1994)

08. Arizona Nunca Mais (Raising Arizona, 1987)

09. E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (O Brother, Where Art You?, 2000)

10. Na Roda da Fortuna (The Hudsucker Proxy, 1994)

11. O Amor Custa Caro (Intolerable Cruelty, 2003)

12. Matadores de Velinhas (The Ladykillers, 2004)

segunda-feira, 5 de maio de 2008

Thriller: A Cruel Picture (Bo Arne Vibenious, 1974)

Exploitation que serviu de clara inspiração para que Tarantino surtasse completamente em sua grande obra-prima, Kill Bill. E tem muita coisa retomada pelo mestre do pop-cinema neste filme de vingança sueco dirigido por um ex-assistente de Ingmar Bergman – que grande união de estilos, hein. Desde a estrutura narrativa, praticamente idêntica, até a própria protagonista, que serviu de base para a caracterização da personagem de Daryl Hannah. Mas Thriller fica bem distante de possuir o charme e a empolgação de um Kill Bill, embora contenha momentos verdadeiramente excepcionais.

Exploitation que serviu de clara inspiração para que Tarantino surtasse completamente em sua grande obra-prima, Kill Bill. E tem muita coisa retomada pelo mestre do pop-cinema neste filme de vingança sueco dirigido por um ex-assistente de Ingmar Bergman – que grande união de estilos, hein. Desde a estrutura narrativa, praticamente idêntica, até a própria protagonista, que serviu de base para a caracterização da personagem de Daryl Hannah. Mas Thriller fica bem distante de possuir o charme e a empolgação de um Kill Bill, embora contenha momentos verdadeiramente excepcionais.Na realidade, pode-se dizer que surpreende o fato de ser tão bem acabado, pouco extravagante – com exceção para as cenas de sexo explícito que, embora possam ser consideradas importantes para acentuar a sede de vingança da personagem principal [o que eu não concordo], são muito mal aproveitadas – e com um ritmo beeeeeem lento para um filme b de ação. Aliás, lento demais. Mesmo que saiba montar inteligentemente tanto os três atos da estória quanto os momentos em que duas ou mais espécies de ação concentram-se juntas em determinado ponto da narrativa, Bo Arne Vibenious deixa seu filme, em algumas partes, beirando o tedioso.

Mas o que realmente decepciona, embora seja compensado com aquela seqüência final absolutamente genial em que a moça finalmente confronta seu maior inimigo, o homem que lhe viciou em heroína e obriga-a a ser prostituta para alimentar a dependência, é que a vingança, depois de uma ótima primeira cena de assassinato, se torna repetitiva e chata demais por termos que agüentar o diretor feliz da vida ao descobrir seu novo brinquedo, uma câmera da NASA que capta movimentos em velocidade inédita – e realmente impressionante -, repetindo o modelo da ação umas dez vezes até a gente não agüentar mais.

Independente disso, muito cruel e intrigante, na mesma medida - embora a idéia seja um pouco melhor do que a execução.

Marcadores:

bo arne vibenious,

década de 1970,

exploitation,

kill bill,

thriller: a cruel picture,

vingança,

violência

Curva do Destino (Edgar G. Ulmer, 1945)

A incerteza inenarrável transmitida junto ao final infinito de Curva do Destino não encontra parâmetros em qualquer outro do cinema. Tanto quanto o filme. Produção barata recheada de falhas técnicas, péssima captação de som fotografia acinzentada e toda manchada pela insinuante fumaça [de cigarro ou das ruas] típica de becos de Nova York ou Los Angeles, essa obra-prima do film noir consegue atingir, tanto em forma quanto em conteúdo, um ponto de convergência tão próprio que parece ser brincadeira.

A incerteza inenarrável transmitida junto ao final infinito de Curva do Destino não encontra parâmetros em qualquer outro do cinema. Tanto quanto o filme. Produção barata recheada de falhas técnicas, péssima captação de som fotografia acinzentada e toda manchada pela insinuante fumaça [de cigarro ou das ruas] típica de becos de Nova York ou Los Angeles, essa obra-prima do film noir consegue atingir, tanto em forma quanto em conteúdo, um ponto de convergência tão próprio que parece ser brincadeira.A estória é muito simples, tanto que fica impossível ser contada sem adiantar pontos importantes – que, na realidade, pouco existem. Numa espécie de prelúdio à obra máxima de Michelangelo Antonioni, Profissão: Repórter, Detour acompanha um homem angustiado que, em um balcão de bar, passa a recordar os motivos que o fizeram chegar até ali – dividindo-os com o espectador sob forma de flashback, pelo qual o filme todo é narrado [e lá se vai minha birra com os flashbacks, rumo ao espaço].

Conta como conheceu um homem que lhe concede carona até Los Angeles. Conta como este morreu misteriosa e subitamente, e também sobre o medo de ser incriminado por assassinato, que fez com que tomasse a identidade do falecido e continuasse o rumo do cara como se nada tivesse acontecido. Conta com conheceu uma mulher que o desmascarou, posteriormente atirando-o em um jogo de interesses duvidosos e brincadeiras com o destino – aquela coisa bem típica do noir mesmo. Conta como, sem querer, assassinou-a, finalmente cometendo um crime.

Pronto. Contei o filme [e eu avisei que coisas seriam reveladas, então não chorem, hein]. O que resta, no final, é o homem sofrido sabendo que, a qualquer momento, sua vida poderá ter um fim, já que deixou mais de mil maneiras possíveis de a polícia chegar até ele e incriminá-lo pelo acidente que resultou na morte da moça – registrado em uma cena absolutamente genial. E a sensação de incompletude é transmitida de forma sensacional, sarcástica, já que o filme termina com pouco mais de uma hora e de forma abrupta, totalmente inesperada.

Brincar com o cinema é a melhor coisa do mundo, pessoal. Ser enganado por quem sabe, também.

Marcadores:

curva do destino,

década de 1940,

detour,

edgar g. ulmer,

fracasso,

noir

domingo, 4 de maio de 2008

A Noite dos Mortos-Vivos (George Romero, 1968)

Tem gente que fica tentando anexar duzentas metáforas de crítica social e análise da natureza humana às imagens de A Noite dos Mortos Vivos [já vi alguns dizendo que o filme trata sobre a influência da mídia nos homens simplesmente porque os personagens, trancados em uma casa de campo cercada de mortos-vivos, param em frente a uma televisão pra acompanharem o noticiário e se informarem de como está a situação em outros lugares do país – ah, porra, vão procurar pêlo em peixe em Matrix], mas tudo não passa de uma tremenda bobagem – que não diminui em nada o filme, diga-se. O primeiro filme da série de Romero sobre zumbis é diversão e só, embora tenha muito mais significado se encarado meramente como uma experiência de curiosidade sobre o início de toda a peregrinação dos mortos-vivos no cinema do que realmente como um filme excepcional. Em termos de trama a coisa é bem simples, até banal pros padrões de cinema de hoje – inclusive se levado em conta orçamento e etc, que era baixíssimo pra esse filme, mas foi mais baixo ainda pro Raimi fazer The Evil Dead e saiu uma coisa completamente surtada e surpreendente. Mas é realmente genial o fato de um cara pegar 100 mil dólares, seus amigos e uma câmera e partir prum sítio durante um final de semana e fazer um filme transgressor, fundador de conceitos. Sem contar que tem uma grande noção de cinema por trás de tudo, com um diretor que sabe manipular muito bem o interesse das cenas através de enquadramentos de proporções surrealistas e que dão um toque macabro a mais à situação, junto dos constantes contrastes que a pouca iluminação provoca. Tem também um final incrível, tanto na resolução daquele dia em que decorre o filme – os zumbis comendo carne humana são imagens inesquecíveis – quanto no epílogo e na cena derradeira, de um pessimismo todo torto. Vale a pena ver.

Tem gente que fica tentando anexar duzentas metáforas de crítica social e análise da natureza humana às imagens de A Noite dos Mortos Vivos [já vi alguns dizendo que o filme trata sobre a influência da mídia nos homens simplesmente porque os personagens, trancados em uma casa de campo cercada de mortos-vivos, param em frente a uma televisão pra acompanharem o noticiário e se informarem de como está a situação em outros lugares do país – ah, porra, vão procurar pêlo em peixe em Matrix], mas tudo não passa de uma tremenda bobagem – que não diminui em nada o filme, diga-se. O primeiro filme da série de Romero sobre zumbis é diversão e só, embora tenha muito mais significado se encarado meramente como uma experiência de curiosidade sobre o início de toda a peregrinação dos mortos-vivos no cinema do que realmente como um filme excepcional. Em termos de trama a coisa é bem simples, até banal pros padrões de cinema de hoje – inclusive se levado em conta orçamento e etc, que era baixíssimo pra esse filme, mas foi mais baixo ainda pro Raimi fazer The Evil Dead e saiu uma coisa completamente surtada e surpreendente. Mas é realmente genial o fato de um cara pegar 100 mil dólares, seus amigos e uma câmera e partir prum sítio durante um final de semana e fazer um filme transgressor, fundador de conceitos. Sem contar que tem uma grande noção de cinema por trás de tudo, com um diretor que sabe manipular muito bem o interesse das cenas através de enquadramentos de proporções surrealistas e que dão um toque macabro a mais à situação, junto dos constantes contrastes que a pouca iluminação provoca. Tem também um final incrível, tanto na resolução daquele dia em que decorre o filme – os zumbis comendo carne humana são imagens inesquecíveis – quanto no epílogo e na cena derradeira, de um pessimismo todo torto. Vale a pena ver. Tenebre (Dario Argento, 1982)

O mais metalingüístico cinema. E não são poucos os fatores que transformam esta obra-prima de Dario Argento, provavelmente o grande filme da carreira do italiano, num filme completamente debruçado sobre esta técnica que, de modo ainda tímido e insuficiente, aparecia em alguns de seus filmes anteriores, como Prelúdio Para Matar. A primeira cena, aliás, já diz muito a respeito do tom, com o assassino de luva preta lendo trechos do livro que posteriormente será inspiração para as mortes que sucedem a chegada do escritor do livro Tenebrae à capital da Itália, onde participará de uma série de entrevistas para divulgar seu trabalho.

O mais metalingüístico cinema. E não são poucos os fatores que transformam esta obra-prima de Dario Argento, provavelmente o grande filme da carreira do italiano, num filme completamente debruçado sobre esta técnica que, de modo ainda tímido e insuficiente, aparecia em alguns de seus filmes anteriores, como Prelúdio Para Matar. A primeira cena, aliás, já diz muito a respeito do tom, com o assassino de luva preta lendo trechos do livro que posteriormente será inspiração para as mortes que sucedem a chegada do escritor do livro Tenebrae à capital da Itália, onde participará de uma série de entrevistas para divulgar seu trabalho.A antecipação da trama já demonstra uma clara referência metalingüística, de fato, mas os exemplos jorram de forma tão intensa quanto o sangue que percorre cada fotograma demoníaco deste retorno de Argento aos giallos, gênero que transformou o novato cineasta, nos anos 70, em um mito do cinema de suspense/horror italiano. A câmera subjetiva, em especial, ensaiada em alguns planos de Prelúdio Para Matar – sempre ele como referência porque é o único pré-Tenebre que eu vi – mas sem realmente fazer parte de um contexto, mais servindo como propulsora de tensão em algumas seqüências, ganha significados imprescindíveis dentro da trama.

Depois de dois assassinatos e uma meia-hora de filme, o recurso, mesmo sem ser utilizado com abundância, torna-se tão indissolúvel da decupagem que passa a confundir a cada plano a percepção do espectador, criando uma dúvida insolucionável em relação à origem da imagem [assassino?, plano de visão extra-diegética?, protagonista?, cão chupando manga no canto do cenário?, quem, pelamordedeus?]. E sempre que visivelmente parte do ângulo de visão do responsável pelas mortes, que tem sua identidade oculta – e confundida – o tempo todo, a utilização do recurso é excepcional – nivelada com De Palma, pra se ter uma noção.

Mas a metalinguagem não pára por aí. Quando as coisas começam a apertar para os heróis-argentianos, assim como em Hitchcock, De Palma, etc, normalmente é o próprio que inicia uma investigação por conta própria pra tentar tirar o seu da reta. Mas o escritor de Tenebre, enquanto [SPOILER] ainda faz parte do grupo de expectadores dos assassinatos [FIM DO SPOILER-NÃO-SPOILER], permanece o tempo todo de fora, ao lado de quem vê e, inteligentemente, devido a um jogo de noção de trama absoluto de Argento, investiga, antes mesmo de os personagens começarem a fazer o mesmo – as pistas sempre chegam antes a nós do que ao moleque que pira em ser investigador e do próprio investigador, ninguém mais que Giuliano Gemma.

Mesmo assim, [SPOILER GIGANTESCO] a grande e genial sacada metalingüística de Argento é transformar o próprio protagonista em roteirista da trama no terceiro ato [o que, curiosamente, não deixa de ser uma obsessão bem expressiva de alguém que escreve estórias policiais para a literatura], passando-o de espectador a protagonista, a assassino, quando dá início a uma série inexplicável de renovações de enredo e brincando como um autista [Brian De Palma mode totalmente ligado, à última potência] com seu próprio filme – a resolução do mistério é concluída meia-hora antes de tudo efetivamente terminar, e não há possibilidades de se adiantar a loucura que é acompanhar os vai-e-vens que sucedem antes de os créditos finais começarem a baixar na tela, aos sons rasgantes dos gritos de uma das personagens embalados pela trilha descaralhal de Goblin.

Aliás, é até fácil compreender o porquê de o Argento ter retornado, depois de seis anos, ao gênero que havia lhe transformado em ícone, depois de iniciar sua empreitada pelo suspense sobrenatural com Suspíria. Prelúdio Para Matar era o mais próximo que havia chegado de construir uma obra definitiva para o estilo, mas a discrepância qualitativa – algumas seqüências são das coisas mais fantásticas já filmadas, outras um tremendo nhénhénhé – e a resolução a la Sexta-Feira 13 deixavam o resultado final, embora fantástico, insuficiente. Tenebre viria pra lacrar os erros em uma caixa de metal blindado e atirá-los no mais profundo dos mares.

E, mesmo que a trilha-sonora, embora genial, não seja tão impactante/importante quanto aquela coisa estupradora de Prelúdio Para Matar, as cenas de morte em Tenebre alcançam um grau de grafismo e impacto muito maior – talvez por manterem um crescendo muito bem costurado e estourarem de vez ao nível da doenticidade na meia-hora final, quando todos os personagens aparecem em determinado local ao mesmo tempo somente para serem vítimas de uma brincadeira de resta-um das mais alucinadas. Aliás, não tem pra ninguém: a morte da americana que perde o braço com uma machadada é a maior do cinema, por aquele lance genial de ela levantar com uma coreografia incrível e manchar a parede de maneira única com um jorro incontrolável de sangue.

E nem tem o que dizer daquele plano-seqüência irrealizável que o Argento utiliza como prelúdio da morte das lésbicas, saindo com a câmera de uma janela, dando a volta no sentido vertical em toda a casa, atravessando o telhado, descendo pelo outro lado e parando em outra janela, que começaria a ser rebentada pelo assassino. E ainda tem a brincadeira leonística genial do lance das memórias atiradas de forma desconexa dentro da trama, mas deixando o espectador ter ciência de que são memórias mesmo, para explicar certo fato do final. E o último assassinato, um encerramento de filme perfeito, sangrento e totalmente pessimista, deixando viva a única personagem que não fez porra nenhuma durante todo o filme e que, por isso, merecia ter morrido antes de todo mundo. Aqueles gritos ecoam na sala por muito tempo.

Não é por qualquer coisa que alguns consideram este o mais De Palma dos Argentos. E nem preciso ver mais nada pra afirmar que este é seu filme definitivo. Foda-se o resto. E foda-se a coerência, já que este texto foi escrito em menos de meia hora e provavelmente deve estar uma confusão só. Entendam o que quiserem. Não tenho mais tempo a perder.

Marcadores:

dario argento,

de palma,

década de 1980,

giallo,

hitchcock,

metalingüagem,

morte,

suspense,

tenebre

sexta-feira, 2 de maio de 2008

Eraserhead (David Lynch, 1977)

Nem vou chamar de ‘decepcionante’, porque na realidade não esperava muito mesmo – não simplesmente por ser um trabalho inicial, porque isso não justifica de forma alguma qualquer filme de menor qualidade. Mas Eraserhead não deixa de ser apenas um rabisco de ideologias cinematográficas, de conceitos, em grande parte do tempo. Um bom exemplo de construção atmosférica, através da sensação sufocante daquele ar pós-industrial que parece ter tomado conta de cada pedaço do mundo, mas completamente desinteressante ao jogar com isso, fazendo valer por um ou dois momentos que, curiosamente, funcionam muito mais como elementos de comicidade do que fundamentais pra seilaqualera a intenção de Lynch em submergir o personagem em uma espécie de pesadelo-contínuo e indissolúvel que parece ter tomado conta de sua realidade. A primeira aparição do bebê é genial, principalmente pelo choque – puta coisa cômica mesmo – daquela criatura de feição absurda e alienígena sendo tratada com carinho pela mãe, mas nem mesmo a seqüência da morte, de uma tosquidão incrível, aproveitaria bem a condição da criança novamente. Outros personagens atirados pelo Lynch na jornada, como a ‘cantora-com-bochecha-a-la-Fofão’, entram e saem de quadro sem valer porra nenhuma – e só não são piores do que o protagonista mesmo, e a má notícia é que é preciso agüentá-lo, com suas caras e bocas de quem está tomando ferro na bunda, o tempo todo. Vale como curiosidade pra quem curte o Lynch, mas fica muito, muito distante das melhores coisas do cara – em especial a dobradinha Cidade/Império dos Sonhos e sua obra-prima, Veludo Azul.

Nem vou chamar de ‘decepcionante’, porque na realidade não esperava muito mesmo – não simplesmente por ser um trabalho inicial, porque isso não justifica de forma alguma qualquer filme de menor qualidade. Mas Eraserhead não deixa de ser apenas um rabisco de ideologias cinematográficas, de conceitos, em grande parte do tempo. Um bom exemplo de construção atmosférica, através da sensação sufocante daquele ar pós-industrial que parece ter tomado conta de cada pedaço do mundo, mas completamente desinteressante ao jogar com isso, fazendo valer por um ou dois momentos que, curiosamente, funcionam muito mais como elementos de comicidade do que fundamentais pra seilaqualera a intenção de Lynch em submergir o personagem em uma espécie de pesadelo-contínuo e indissolúvel que parece ter tomado conta de sua realidade. A primeira aparição do bebê é genial, principalmente pelo choque – puta coisa cômica mesmo – daquela criatura de feição absurda e alienígena sendo tratada com carinho pela mãe, mas nem mesmo a seqüência da morte, de uma tosquidão incrível, aproveitaria bem a condição da criança novamente. Outros personagens atirados pelo Lynch na jornada, como a ‘cantora-com-bochecha-a-la-Fofão’, entram e saem de quadro sem valer porra nenhuma – e só não são piores do que o protagonista mesmo, e a má notícia é que é preciso agüentá-lo, com suas caras e bocas de quem está tomando ferro na bunda, o tempo todo. Vale como curiosidade pra quem curte o Lynch, mas fica muito, muito distante das melhores coisas do cara – em especial a dobradinha Cidade/Império dos Sonhos e sua obra-prima, Veludo Azul.

Marcadores:

década de 1970,

eraserhead,

lynch,

pesadelo

Paixões Que Alucinam (Samuel Fuller, 1963)

Fuller mais implícito do que em O Beijo Amargo, um grande abuso de manipulação cinematográfica e filme de extremos, mas nem por isso menos interessante. A grande diferença entre os dois talvez seja o fato de que, embora mantenha seu estilo esfericamente amoral em ambos, este aqui depende muito mais do conteúdo do que da forma – que é bem pouco inspirada, aliás, construída através de uma narrativa em esquetes e com pouco apelo visual, ao contrário do outro. Mas é um catalisador sensacional de toda a estrutura social e histórica norte-americana, além de um interessantíssimo jogo de verdades e mentiras, que embora tenha como principal elemento o próprio truque com a sanidade do jornalista, traz como exemplo máximo a seqüência em que percebemos que a birra do negro com a própria raça nada mais é que um reflexo de sua condição de ‘espelho’ frente a um trauma social – mais Fuller impossível. Confesso que acharia muito interessante se tudo terminasse naquela seqüência efervescente de delírio torrencial, mas não se pode negar que o desfecho seja fundamentalmente orgânico frente à proposta do filme.

Fuller mais implícito do que em O Beijo Amargo, um grande abuso de manipulação cinematográfica e filme de extremos, mas nem por isso menos interessante. A grande diferença entre os dois talvez seja o fato de que, embora mantenha seu estilo esfericamente amoral em ambos, este aqui depende muito mais do conteúdo do que da forma – que é bem pouco inspirada, aliás, construída através de uma narrativa em esquetes e com pouco apelo visual, ao contrário do outro. Mas é um catalisador sensacional de toda a estrutura social e histórica norte-americana, além de um interessantíssimo jogo de verdades e mentiras, que embora tenha como principal elemento o próprio truque com a sanidade do jornalista, traz como exemplo máximo a seqüência em que percebemos que a birra do negro com a própria raça nada mais é que um reflexo de sua condição de ‘espelho’ frente a um trauma social – mais Fuller impossível. Confesso que acharia muito interessante se tudo terminasse naquela seqüência efervescente de delírio torrencial, mas não se pode negar que o desfecho seja fundamentalmente orgânico frente à proposta do filme.

Marcadores:

década de 1960,

hospício,

insanidade,

loucura,

paixões que alucinam,

samuel fuller,

sarcasmo

Sob o Domínio do Medo (Sam Peckinpah, 1971)

Ou “A Bomba-Relógio”, de Sam Peckinpah - que também poderia ser conhecido como "There Will Be Blood".

Ou “A Bomba-Relógio”, de Sam Peckinpah - que também poderia ser conhecido como "There Will Be Blood". Acredito que ninguém mais no cinema tenha elevado a tamanho grau de intensidade aquela teoria de Hitchcock sobre construção de suspense, do casal jantando e a bomba armada debaixo da mesa, pronta para explodir a qualquer momento – e o espectador tendo ciência disso. Não simplesmente por representar uma espécie de microcosmo de toda a problemática social derivada da hostilidade humana, cada vez mais potencializada pela impaciência e a incompreensão, mas por desde o início a abordagem de Peckinpah, através da histrionicidade dos enquadramentos e da montagem com picos de surtagem altíssimos, transmitir uma sensação de que a televisão pode finalmente explodir em mil fragmentos e perfurar nossa carne.

Straw Dogs segue a mesma linha da obra-prima máxima de Peckinpah, o maior western – e, se bobear, filme – de todos os tempos, The Wild Bunch. A estrutura da ação, aliás, demonstra muito bem que não apenas seu cinema permanecia aliado ao senso de construção narrativa que desenvolvera alguns anos antes. Sua ideologia transgressora havia engrossado - estava ainda mais afiada, impiedosa. E é aqui o ponto em que o diretor resolve chutar as estribeiras e arremessar sua fúria aos quatro cantos do mundo – tanto que, logo em sua seqüência inicial, as crianças, que antes ateavam fogo em um escorpião, agora brincam ao redor de túmulos em um cemitério, numa clara demonstração do poder de subversão da imagem.

A cena diz muito sobre o filme – e sobre a continuidade de discurso que representa. Se Meu Ódio Será Tua Herança registrava o fato, Straw Dogs é uma visão pessimista – e não poderia ser diferente - das conseqüências. A sociedade moderna, que no primeiro encontrava-se em um período de [trans]formação, passa por um momento delicado, à beira da explosão. Não existem mais limites para a vulgaridade, nem mesmo motivações para contorná-la. Homens passam os dias bebendo, sem trabalhar. Mulheres expõem seus peitos e coxas através de costuras abusadas, de pequenos recortes têxteis que ocupam o espaço antes reservado aos longos e trabalhados vestidos. O instinto animalesco está estampado face a face.

O matemático David Sumner, interpretado por Dustin Hoffman, uma peça ainda solta da engrenagem peckinpahkiana, dá início ao filme quando atirado dentro deste universo fora de controle. Mas no cinema do ‘Tio Sam’ não existem heróis. Vivendo alienado pelo egoísmo de não querer ver, o homem acaba se fechando em um universo próprio, do qual exclui até mesmo sua esposa, que em muitos momentos parece implorar pela companhia do marido – sem jamais ter seus esforços retribuídos. O distanciamento registrado nesta relação conjugal, aliás, funciona como um dos principais meios de se chegar onde finalmente o filme pretende: qual o limite desta situação catártica?

Antes de a resposta, uma pequena grande mensagem de Peckinpah a respeito do próprio instinto animalesco – e natural – humano, finalmente chegar, o diretor aproveita para construir um dos filmes de suspense mais perturbadores de que se tem notícia, partindo do insinuante para o gráfico em questão de segundos. Aliás, Straw Dogs é uma aula de montagem justamente quando pretende transformar sentimentos e significados, como em sua seqüência mais tensa e sufocante, na qual, enquanto David efetua pela primeira vez uma ação plenamente machista, a caça, sua mulher é estuprada em seu próprio sofá e, pior, passa a gostar da coisa durante o ato – e logo depois paga por isso, sendo estuprada novamente depois de gozar, por um outro homem.

A cena em questão é taxada por muitos de repulsiva, machista, doentia, mas nada poderia construir um diálogo tão forte com o discurso principal do filme do que a crueza com a qual a ação é fotografada. É de deixar os adoradores de certo filminho de Gaspar Noé com gosto de sangue na boca, implorando pelo fim. E a brincadeira de Peckinpah com a imagem chega ao extremo limite na cena da quermesse, quando o estupro é retomado através de flashbacks intercalados com a ação vigente e, junto dela, passa a transmitir novas – e antes inimagináveis – sensações. E é a partir deste ponto que as coisas começam a tomar o rumo desenhado através de cada frame antes projetado, que desemboca em um final absolutamente genial – e inenarrável.

E a bomba-relógio explode, resultado de um processo de equívocos coletivos.

Marcadores:

1971,

década de 1970,

estupro,

meu ódio será tua herança,

peckinpah,

violência

Assinar:

Postagens (Atom)